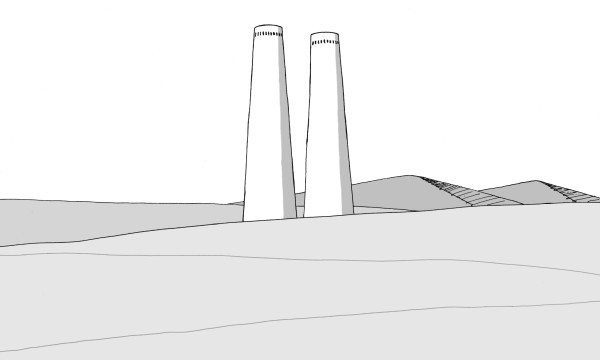

02. twin tower of wind(風の双塔)

結局、セレスは迷夢を信じた。それ以外にセレスに出来ることが何一つなかったものもその結論を掴む決断を下すのに一役買ったことも否めない。ともかく、既にセレスのおかれた状況は八方ふさがりだった。自分が行きたいと思う方向にただの一歩も動けない。腹立たしいまでのジレンマにセレスは陥っていたのだ。

「……風の双塔……」そっと、言葉に出してみた。

風の双塔とはリテールの屋根とも呼ばれるサラマンダーズバックを越えた西側にある四大聖域の一つ。そして、唯一、人工建造物が精霊の住まいになっている珍しい場所だった。その双塔は昔、風の神をあがめた人間たちが建てたのだという。

「サラマンダーズバックを越えるんだってな?」

「……クァット……。……誰にも教えてないのに……」

「聞かなくたって、お前の考えていることなんてすぐ判る。……顔に出るんだよ、お前は」

確かにそれは否定できない。セレスは沈黙してうなだれた。

「……で、具体的にはどうするつもりだったんだ?」

「……」クァットの問いにセレスは沈黙で答えた。

「そうか……。また、考えなしに先走ろうとしたんだな?」

「う、うるわいわね」図星を突かれてセレスは激しく狼狽えた。

「――やっぱりな、お前のそう言うところは全然変わらないんだ」

「余計なお世話よ。それに、キミには判らない」セレスはクァットを切って捨てる。

「ああ、俺には判らないよ。お前がいつも言う“あいつ”ってのが誰なのかもね。しかし、これだけは言える。風の双塔に一人で行こうってのは無謀だよ」

「無謀? 無謀結構。あたしの人生は無謀をするためにあるのよ」

セレスはズダバックを肩にかけ、クァットに一瞥をくれて踵を返した。

「待て、行くなっ!」クァットは手を差し伸ばしてセレスを止めようとした。

「……キミは……ひょっとして、嫉妬しているの?」

セレスは足を止め、ひどく冷めた眼差しをクァットに向けた。

「俺が嫉妬だって? 自惚れるのもいい加減にしろっ! そもそも、お前の言うあいつが誰なのかも知らないんだぞ? 何で、そんな得体の知れないものに……」

「あいつは……真っ白い毛並みがステキなフェンリルだよ……」

その後、セレスは一度も振り返らなかった。

別に、クァットが嫌いな訳ではない。ただ何かにつけてカンに障る。セレスが一人で何かをしようとすると必ずと言っていいほど異議申し立てをしてくるのだ。

「フェンリル? 何故、そんな奴をお前が追いかけてるんだよっ!」

クァットの声もセレスには届かなかった。仮に届いていたとしても、無視したことだろうし、彼を追いかける訳をクァットには答えなかっただろう。セレスにとって真っ白い毛並みがステキなあいつは特別だった。だから、もう一度だけ、ステキな毛並みの手触りを思いだし、あの聡明に知的に煌めく瞳と出会いたい。そのためなら、何だって出来る。

「キミを連れて帰るまで諦めない」

その日、セレスは風の双塔に向けて出発した。

リテールの中央を抜けて、サラマンダーズバックを越えて、ドラゴンズグレイブの縁に辿り着くまで、丸々一週間を要した。さらに、そこから風の双塔に至までにはまだ時間がかかる。迷夢が気紛れで教えてくれた“そこ”は名前こそそれなりに知られてはいたが、実際の場所を知っているものは皆無に等しく、半ば伝説的な存在だった。

「――。ドラゴンズグレイブの真ん中辺りって言ってたんだけどなぁ――」

その真ん中辺りがどこら辺りなのかも全く見当がつかない。そもそも、間近数百年ほど、リテールの民がドラゴンズグレイブを渡ったという話も聞かない。つまり、現状のドラゴンズグレイブは前人未踏の地に近い。それ故、頼りになるのは己の経験と、いつの時代のものか判りもしない古ぼけた地図のみ。

これでも、手掛かりがあるだけ十分過ぎるくらいましだった。

けれど、下手をするとクロニアスに会うという第一の目的を果たす前に砂漠の砂に成り果てているかもしれない。ロクでもない予感が渦巻くが、今更、帰れるはずもない。大勢の反対を押し切ってここまで来たのだから。

「……。風の双塔……、風のシルフェ……か……」

セレスは再び歩いた。それがセレスに許された唯一の選択肢だった。

そして、道のりは道なき道の砂漠。数百年ほど前にはこのドラゴンズグレイブにも集落があったというが、今は跡形もない。セレスが耳にした風説によれば、後に風の精霊が住み着いて風の双塔と呼ばれることとなる塔を建てたものその連中だという。

尤も、旧知の友の話ではその風説は所詮、噂に過ぎず、信憑性はないに等しいそうだが。

「……。風の双塔まで辿り着けるのかしら……」

不安は尽きることを知らない。むしろ、歩みを進めるにつれ大きくなるような気がした。風の双塔に住まうという風の精霊は自分を迎え入れてくれるのだろうか。クロニアスを紹介してくれるのだろうか。

と、砂の海の向こうに見えた。サラサラと流れる砂しかないこの地域に全く似つかわしくない高い高い塔が。塔が確認できてからは足取りも軽くなった。とりあえず、あれを目指せばいい。目標がはっきりすると元気も湧くというものだ。

そして……。

サラマンダーズバックの縁から一週間はかかっただろうか。セレスは風の双塔の前に立っていた。思っていたよりもずっと大きい。どんなに高くてもシメオンにある(あった)時計塔くらいだと予想していたけれど、それを凌駕している。

「……で、でかい……」

ひとしきり感心すると、セレスは塔の入口を探し始めた。精霊が住んでいても、ヒトが造った塔ならば、どこかに入口くらいはあるだろう。高さを誇る酔狂か、精霊の住まいと考えて、入口もなければ登る術もないこともあり得るが、それは考えたくない。

けれど、そんな心配は杞憂だった。何か怪しい雰囲気を醸しているもののそれらしき場所は普通にあった。

「……」セレスは入口の前に立って塔を見上げた。もし、隣の塔にいたらどうしよう。間近にいたらてっぺんがどこにあるのか判らない塔を登り直すなんて入口を見つけられないより悪いような気がしてならない。「……考えるだけ無駄か……」

セレスは心を決めて、正面向かって右の塔に乗り込んだ。

「あら、エミーナ。お客様みたいよ?」

「こんな辺境に訪ねてくるだなんて、珍しい。何の用かしらね、ルシーダ」

塔の最上から遥か下を見下ろして、塔を登ろうとする人影をちらりと見かけた。今はロング螺旋階段に挑んでいるらしく姿は見えないが、そこは精霊だけあってチャレンジャーがあまりの長さに嫌気を差しつつひーひー言いながら階段を登っているのを感じ取った。

「う〜ん。登ってきたら聞いてみようか?」

「登らせてあげちゃうの? もしも、わたしたちにケンカを売りにきたへんてこりんな奴だったら困るでしょう?」

「そこは大丈夫。あたしが保証してあげる」

黒い翼の人影が二人の前にトンと降り立った。前触れはない。と言うよりはむしろ、セレスが風の双塔を登り始めるまでずっと塔のてっぺんでのんびりしていたと言うのが正しいだろう。双子のシルフェに来訪者があるよと先触れして、セレスが来なかったら格好がつかない。格好の悪いことは大嫌いなのだ。

「迷夢?」

「そうっ! ブラックキュートな迷夢ちゃんです! まぁ、それはそれとして……。あれは愛しの君、一筋の哀れな小娘なんだから。絶対に叶わない恋に全力を尽くそうだなんてロマンチック。と言うことなんで、よろしくっ! じゃね」

言いたいことを全て吐き尽くすと、現れた時と同様に迷夢はどこかに消えていった。

「あれは、何?」

「さあ……? でも、面白そうじゃない。一途な恋心なんて。決して叶わない恋に全力を捧げる乙女。風の双塔に散る」

「散らせてどうするの。それより、それとわたしたちと何の関係があるのかしら?」

「さあ?」アッケラカンとルシーダは言った。

と、そこへいささかぐったりした様子でエルフの女が現れた。サラマンダーズバックの尾根を歩くよりも、ドラゴンズグレイブの容赦ない日射の下を歩くよりも、最後の螺旋階段を黙々と登る方が数段堪えた。

そして、セレスは見た。遠目に寄り添うように佇む女の人影を。恐らく、あれが風の双塔に住まうという風のシルフェなのに違いない。そう思った瞬間、セレスの口は考えをまとめるよりも先に開いていた。

「――クロニアスと会わせて……」

精霊に対していきなりそんな口が利けるとはセレス自身にも不思議だった。ただ、無意識のうちに口を突いて、水滴が零れ落ちるかのように自身の唇から零れ落ちていた。

「クロニアスに会いたい――?」

「あら、そんなに会いたいの?」

そう問い掛けるルシーダの瞳に悪戯っぽい輝きが宿った。

「会いたい。と言うか、あたしは会わなくちゃいけないの!」

「それは不可能ね。だって、ここにはいないんですもの」

まるで取りつく島もないようにエミーナは冷たく言い放った。

「そりゃ、いつもはいないかもしれないけれど、迷夢がここに、風の双塔に来たら、会えるって。キミたちがきっとクロニアスに会わせてくれるって言ったから……」

「迷夢が……?」

小首を傾げるエミーナの隣で、ルシーダが冗談めかした口調で笑みを浮かべた。ついさっき迷夢が姿を現したことをおくびにも出さずにしれっと言ってのけた。

「……それって、双子つながりで適当に言ったんじゃないかな?」

「そんな……」セレスはぺたんと冷たい床に座り込んだ。

「あらら? そんなにショックだったかしら? 軽い冗談のつもりだったんだけど……?」

クスクス笑いながら、ルシーダは言う。

「呼んであげる。何だか、とっても可哀相だから」

「――と言うか、もう来てる。……そうでしょう、ラールくん?」

エミーナは宙に向かって、馴染みのクロニアスの名を呼んだ。しばらくの沈黙。そして、全くの唐突に声だけが塔の内部に響き渡った。

「まあ、そうだね。よく判ってるじゃないか」

現れたのは少年。白い装束にベージュのマント、砂時計を持っていた。

「あまりに予定通り過ぎていまいち、面白くないんだけど、これも“運命”というやつなんでしょうね。それで……、やはり、キミは悪足掻きをしたいのかしら?」

もう一人。少年とほぼ同じ服装をして、左手に身の丈よりも大きな鎌を持った少女が現れた。長い黒髪できつい目付き。不機嫌とも思えるかたい口調でセレスを刺した。

「予定通りなら、まぁ、大目に見てあげようよ、ルーン?」

「大目に……ね? だから、キミは甘ちゃんだってのよ。幾ら予定通りだといっても……、これは最初の予定にはなかった……そのはずよ、ラール?」

「そりゃね。追加になった予定だから」朗らかに言う。

「キミ、相変わらず、気楽よね」幾分の嫌みを込めてルーンは言う。

「そうでもないさ」慣れた様子でラールは切り返す。「それにね。幾ら言っても判らない相手には実際に行動してもらうのが一番だと思わないかい? ルーン?」

「そこは否定しないけど、こんなわからず屋にそこまでしてあげる義理はあるのかしら」

ルーンはキッとセレスを睨み付けて、冷たく言い放った。

「うん、まぁ、そんな必要は欠けらもないと思う。でもさ、見たいと思わないかい?」

「特に見たいとも思わない。面倒な仕事は極力増やさないのがセオリーでしょう? ……全く、キミの物好きは際限と言うものを知らないのかしら?」十二分に嫌味ったらしくルーンは言う。「少しはおねーさんの言う事をききなさいよ」

「……。それよか、あたしの話は聞いてくれないの……?」

折角、クロニアスが現れたものの自分の存在を気にかけもせず、勝手に盛り上がられるのはなんとも大きな疎外感を抱いてしまう。その一見すると、対照的なセレスとクロニアスたちの様子をルシーダは面白そうに、エミーナは冷静に見守っていた。

「――聞かなくても知っているよ。……キミは“あいつ”を取り戻したいんだよね?」

セレスはギクリと身を震わせた。ラールは明言を避けたが、セレスが目論んでいたことを見透かしたのは間違いない。得意げな眼差しで、たじろぐセレスの瞳を貫いている。

「も、もし、か、あいつがあいつじゃなかったら……?」

「いいや、そんなことはないよ。キミは僕の言ったことを理解している。それを敢えて逸らそうとしていることからもキミの言うあいつはあいつだったということだよ」

ラールはセレスに否定する隙を与えなかった。

「まぁ、それはそれとして、時の流れに介入したとしてもキミの思い通りになるとは限らないよ。それどころか、混沌の渦に巻き込んでしまうかもしれないね。最初のよりもより悪い結果を招くかもしれない。それでもいいなら、好きにしたらいい」

セレスは押し黙った。返す言葉がない。そもそもなんて答えたらいいのかすら判らなかった。見透かされている。セレスが何を思って、何を為さんとしているのか。

「けど、まあ、やめた方がいいと思うよ。苦労の割に合わない」

「でも、あたしは……」言葉に詰まった。

彼に会って、自分はどうするつもりなんだろう。彼はもう帰ってこない。あれから八十四年が過ぎて、悟ったはずだったのに。けれど、セレスは時越えに縋ろうとした。彼は一五一六年にではなく、もっと未来に帰って行ったのだと無理に信じようとした。クロニアスならば、きっと、彼と出会わせてくれる。自分はクロニアスに何を期待したのだろう。

「――あの毛むくじゃらに、ベタボレってことなのかしら。……けれど、責任は持てないわ。時の輪に取り込まれてそれっきりになった人たちもそれなりの数がいる。“閉じて”しまったら、あたしたちでも手出しが出来なくなってしまうの。……覚悟はあるのかしら?」

「……あいつを助けられるんだったら、それでも構わない」

セレスはルーンの瞳を見詰め、決然とした口調で言い放った。

「そこまで言うんだから、連れて行ってあげたら? ルーン」投げやりで面倒くさそうな雰囲気を醸しながらラールが言った。「どうせ行くだけ無駄だとは思うし、リスクの割には大した収穫もないと思うんだけど。本人がいいと言うなら、いいんじゃない?」

「……」ルーンは呆れきった眼差しでラールを見やった。「……わたしたちの仕事を忘れた訳じゃないでしょうね? もう一度、そんなことを言ったら首を刈っちゃうわよ?」

「こんなことで刈られたら、首がいくつあっても足りないよ。そもそも、勝手に時の輪を切り裂いて行っちゃった連中と一緒にしないで欲しいなぁ。しかも、実際にはルーンが帰られなくしてあげたんでしょう?」

「余計なことは言わない――」

「お願い」セレスはルーンを遮った。「あたしはどうなってもいいから、もう一度だけ、あいつと会いたいっ! もう会えないんだとしても、あんな別れはイヤだよ。だって……。だって、“さよなら”も言ってないんだよ。だから、一言だけでも……」

淋しげに意見を主張するセレスを見て、ルーンとラールは互いに顔を見合わせた。

「……知らないって幸せ……」

ルーンは何気ないラールの発言を遮った。

「――そこまで言うなら、『さよなら』を言いに行ってみる?」

そう提案したルーンの瞳には優しさというよりはむしろ、厳しさに煌めいていた。口振りからしてセレスが行こうとしている先に何があるのか、知っているかのようだった。いや、実際にクロニアスには見えるのだ。本来、あり得ざることが起こったとして、その時間線がどのような変貌を遂げ、どんな結果を招くのか。

「さよならを言いに行ける……?」セレスは呟くような声を出し、ルーンを見やった。

「ただ……どんな結果になっても責任はあなた自身がとりなさい」

突き放すようにルーンは言った。

答えは知っている。どんなに“未来が万人に開かれて”いようとも決して“開かれ”ないことも存在する。セレスがしようとしていることはまさにそのことだった。

「ボクは――失敗すると思うな、キミの企み」

すっと自然に発せられたラールの言葉はセレスの胸に突き刺さった。

*

教会とはこんなに神聖な落ち着いた雰囲気を持つような場所だっただろうか。男の子に連れて来られた教会はそんな思いを抱かせるくらいにステキなところだった。並大抵のことなら、セレスもさほど驚きはしなかっただろうが、ここは別格だった。

「……きれい……」

瞬間、ぽうっとしてしまうほどに驚いた。こんな無機的な殺伐とした風景の場所にこんなにも有機的で心が満たされるところがあるとはにわかには信じがたかった。

「すげーだろー?」自慢気にキラキラと光る瞳がセレスを見詰めていた。

「うん、凄いね」

塵一つ落ちていない床、整然と並べられた机と椅子。そこはかとなく感じる木の香り。綺麗に磨かれ、曇りのないステンドグラス。実際のところがどうだったとしても、ここはしばし追っ手の存在を忘れて安らげそうな雰囲気だった。少なくとも、シメオンに来てからの協会のイメージとは全く違うものだった。

「――どうして、キミがこういう場所を知っているの?」

「へへ〜っ、それはね、ここが俺のうちだからだっ!」

「え……? ここ、キミのうちなの?」

「そうだよ」事も無げにカイトは言った。「そうでなかったら、お姉ちゃんを協会に連れ込む訳ないじゃない。協会の……えと、闇の狩人に追われているヒトをフツーの教会に無理強いしたら、おかしいだろ?」

「……。まぁ、そうなんだろうけど……」

そこまでは全く予想できなかった。

と、礼拝堂の騒ぎを聞きつけたのか奥のドアが開いて、一人の女性が姿を現した。

「――誰? カイト? お友達を連れてきたの?」

「……。俺の母ちゃん」

カイトはセレスの左脇をトンと肘でつついて、ボソッと呟いた。

「あ、うん。協会で知り合ったセレスさん。とおっても美人さんなんだよ」

「は、初めまして。カ、カイトくんのお友達をさせていただいております、セレスです」

無茶苦茶な言葉遣いになっているのは判るのだが、改まった雰囲気には滅法弱い。

「初めまして、セレスさん」

セレスは大きな違和感を感じた。自分を見ているはずなのに、彼女の目はセレスよりももっと後側を見ているかのようだった。その違和感の正体がなかなか掴めない。セレスはしばらく、その女性を見詰めていた。

「……セレス……さん?」不安を孕んだ声色だった。

「うわ、あ、はいっ」心臓が口から飛び出すかと思った。「な、何でしょう?」

「カイトをお願いしますね」そっと静かにその声はセレスの胸に響いた。

「こ、こちらこそ、よろしくお願いします……」

セレスはカチンコチンになってぎこちない礼をした。

それを感じてか、カイトの母はニコリと微笑むと奥に下がった。

「……母ちゃん、目が見えないんだ……」

カイトは俯き加減になって、哀しそうに呟いた。

「目が見えない……」それ以上は言葉にならなかった。

間の悪い沈黙とはこのことを言うのだろう。話題もなく、二人は別々の方向を向いてままの沈黙。この妙な静かさを長時間耐えるのはとても難しどうだった。その神妙過ぎる静寂を破ったのはやはりセレスだった。

「と、ところで、司祭さまはいないの?」

「今日と明日はいないよ。だから、お姉ちゃんを連れてきたんだ。だって、いたら大変なことになるだろ? 闇の狩人を呼ばれちゃったりさ?」

瞼をしばたたかせながらカイトは言う。

「けれどね。司祭さまは困っているヒトを見捨てられないヒトなんだ。だから、エルフでも誰でも教会に連れて来ちゃうんだよね。つ・ま・り、心配いらないってこと。逆に司祭さまの心配をしてあげた方がいいってくらいだから」

カイトは終始笑顔のままでいた。作った笑顔ではなく、心の底から湧き出る柔らかく温かい笑顔。疲れ切った心が満たされていくような気がセレスはした。

「そっか。……この教会には心の広い優しい人がたくさんいるんだね」

「あ。それはちょっと残念、お姉ちゃん」カイトは少しだけ真顔になった。

「……?」セレスはキョトンとカイトを見詰めた。

「この教会だけじゃないんだ。俺や司祭さまだけじゃないよ。街のみんなはホントは優しいいい人ばかりだよ。ただ、それを協会が許してくれない。エルフは敵なんだって。協会を敵視する集団にたくさんエルフがいるから、エルフと仲良くなったらダメだって」

協会を敵視する集団。その名はセレスも知っていた。

「トリリアン……」ヒト、エルフ、精霊の共存共栄を考えた宗教組織のことだ。

「お姉ちゃん、よく知ってるね。――みんな、仲良くできたらいいのに。どうして、ケンカするんだろうね。みんな、同じリテールに住んでいるのに……」

カイトの回答が真っ当なのはセレスにもよく判る。けれど、世の中そううまくは回らない。それぞれがそれぞれの利権を主張するだけに混迷を極めるのだ。

「――そうだったら、いいのにね。みんな、仲良くできたら……」

きっと、セレスがたった今この場にいることはなかっただろう。

文:篠原くれん 挿絵・タイトルイラスト:晴嵐改